Text2SQL 破局技术解析之一:规范文本与灵活性

自然语言转 SQL(Text2SQL)技术旨在降低数据查询的技术门槛,但一直面临 "灵活性"、"准确性" 与 "查询复杂性" 难以兼顾的技术困境。直接由大语言模型生成 SQL 存在语义 "幻觉" 会带来准确性问题,引入结构化中间层通过牺牲查询复杂性换来准确性的有限提升,仍然难以满足企业级 BI 场景的需求。润乾 NLQ 技术采用 "规范文本" 作为中间层,构建人机均可理解的中介语言,将不确定性限制在自然语言理解阶段,并通过人类可确认的方式解决准确性问题,再利用规则引擎转换准确的 SQL 进行查询,同时 "规范文本" 的设计为支持复杂查询提供了基础。能够同时获得灵活性、准确性与复杂性,而且还有巨大的成本优势,为 Text2SQL 技术的实用化提供了一条可行的工程路径。

背景

在商业智能(BI)领域,如何让非技术背景的业务人员直接、高效地获取数据洞察,成为了一个关键的商业需求。ChatBI 等自然语言交互式查询技术的出现,正是为了满足这一需求,将用户以自然语言表述的查询意图,转换为可执行的 SQL 语句。大语言模型(LLM)的突破性进展,使得直接利用 LLM 实现从自然语言到 SQL 转换成为可能。

直接生成:基于大语言模型的“一步到位”及其局限

用 LLM 直接将自然语言转换为 SQL 语句是最直观的技术路径,具体来讲,就是通过提示工程、模型微调或检索增强生成等技术将领域知识注入模型,生成符合业务需求的 SQL 语句。

LLM 能够理解和泛化千变万化的口语,对用户而言几乎没有表达上的限制,体现出出色的灵活性。同时,得益于在海量代码数据上的预训练,LLM 理论上具备生成多表 JOIN、嵌套子查询等复杂 SQL 功能的能力,为处理复杂业务场景提供了可能。

然而,该方案有个根本性的缺陷:LLM 幻觉导致的准确性问题,这对企业级应用是致命的。LLM 可能生成语法正确但语义错误的 SQL,比如混淆关键业务指标、错误构建多表关联逻辑,或在时间计算等业务规则上出现偏差。在企业决策场景中,错误的查询结果就可能导致重大损失,这种不确定性是企业无法接受的。

不幸的是,缺乏有效的确认机制来克服幻觉问题。Text2SQL 的应用场景大都是 BI,其用户是业务人员,LLM 生成的 SQL 对业务人员而言是读不懂的 "天书",也就无法确认查询意图是否被正确理解,这使得语义错误难以及时发现和纠正。

此外,该方案的实施成本极高。无论是通过微调训练专用模型,还是构建 RAG 知识库,都需要组建专业的 AI 技术团队,其技术难度和实施成本相当于 "为了坐飞机而建立飞行员团队",对绝大多数企业而言不具备可操作性。

中间层路径:引入结构化层的“控幻”尝试及代价

为应对 LLM 直接生成 SQL 时的不可控性,业界引入 "中间表示" 的折中方案。这一路径采用 "分而治之" 的策略,将复杂的 Text2SQL 任务拆解为两个阶段:首先由 LLM 将自然语言转换为结构化的中间表示,比如许多解决方案会设计一套 MQL(Metrics Query Language)语法,再通过确定性的规则引擎将 MQL 编译为 SQL 执行。

然而,这种方案在准确性方面并未得到实质性提升。虽然将 LLM 的任务限定为生成结构固定的中间表示确实约束了其输出空间,但由于 MQL 等中间语言缺乏公开的大规模训练语料,当中间层设计得较为复杂时,未经训练的 LLM 会因不熟悉语法规则反而出现更严重的幻觉。即使投入成本进行 Fine-tuning,也因缺乏充足的训练样本而难以达到理想效果,准确性问题依然存在。

为了在表面上提升准确性,不得不严重压制查询的复杂性。将中间层设计得足够简单,LLM 受限后,准确性确实能大幅提高。但这又导致无法表达很多复杂业务逻辑(如多表关联、嵌套查询等)。这虽然在一定程度上降低了出错率,却又限制了应用范围。无论用户如何变换问法,都无法实施复杂功能的查询,制约了其实用价值。

而且,仍然缺乏有效的确认机制。简化中间层只能降低错误率,不可能完全消除 LLM 的幻觉。而以 JSON、XML 或自定义 MQL 格式呈现的中间层对业务用户而言仍然难以理解,无法有效确认,准确性问题不能根除。

此外,实施成本也依然居高不下。中间表示本身无法解决领域知识缺失的问题,仍需依赖 Fine-tuning、RAG 等高成本技术手段将企业特定的业务知识注入模型,导致整体实施与维护成本难以控制。

当前的技术路径未能完美解决 Text2SQL 的核心挑战,这是一个“三难困境”:在现有的技术框架下,灵活性(理解多样化表达)、准确性(生成正确 SQL)与查询复杂性(支持高级操作)三者难以兼得。

两条路径看似取舍不同,但核心困境如一:生成的 SQL 或 MQL 均无法被业务用户理解和确认。当查询的准确性始终存在疑虑且无法验证时,技术自然难以落地。

破局之路:基于“规范文本”的 NLQ 架构

针对上述困境,润乾 NLQ 提出了一种新的三阶段架构,其核心在于通过可确认的 "规范文本" 这一设计,重构了人机协作的查询生成流程。

流程架构

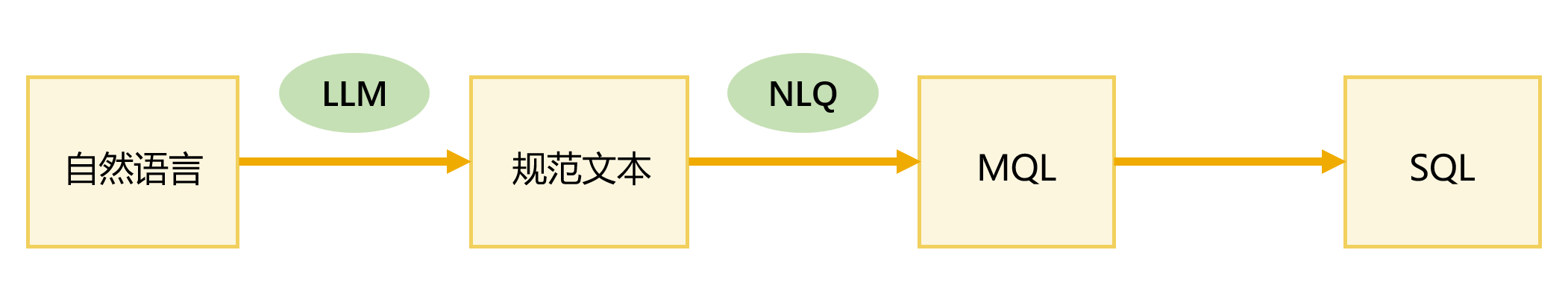

该架构的完整转换路径为:

在此流程中,增加了一个规范文本的环节。从自然语言到规范文本的转换由 LLM 实现;从规范文本到 MQL 的转换由专门的 NLQ 引擎完成;从 MQL 到 SQL 的转换则就是常规的代码翻译程序了。

这里的突破在于“规范文本”的引入,规范文本作为人类可读的中间层,为用户提供了确认查询意图的机会,这是解决准确性问题的关键。

“规范文本”:人机协同的语义枢纽

规范文本,顾名思义,就是一种规范的自然语言形式,其价值在于同时具备人类可读性与机器可解析性。

这里列举一些规范文本的例子:

- 出生日期在 1986 年 1 月至 1986 年 7 月的雇员

- 2023 年北京发往青岛的订单

- 商品单价大于等于 9.5 小于等于 12

可以看到仍然是自然语言形式的规范文本并不是非常死板,甚至有些还包含了动词,解析起来有相当的难度。

类似的,再举一些不规范文本,也就是灵活的自然语言的例子:

- 出生日期在 1986 年 1 月至 7 月的雇员(前后单位不统一,后面缺少年份)

- 请帮我查一下 2023 年北京发往青岛的订单(多了“请帮我查一下”这类虚词

- 查询商品表中单价在 9 块五毛钱到等于 12 块钱的(查询条件描述过于口语化)

规范文本具有一个关键特性:人机双向可读。

人类可确认性,这是最核心的价值。由于采用业务人员熟悉的自然语言形式,而非 JSON、XML 等技术格式,用户能够直观理解并确认:"对,这就是我想查的!" 这一确认环节成为解决幻觉问题的关键。

同时,规范文本具备机器可解析性,虽然表现形式类似于自然语言,但遵循规范的结构约束和词汇表限制,可以通过确定的解析规则进行自动化处理。

规范文本的结构化特性为后续的 MQL 设计提供了基础,使其能支持包括多表关联、指标计算等复杂查询功能,而不会像以往中间层那样压制查询能力。

规范文本的意义

这个架构中,LLM 的角色定位发生了根本性转变。以往方法中,LLM 被期望直接生成精确的 SQL 或 MQL。而在新架构中,LLM 的任务被简化为将多变的自然语言表达转写为标准化的规范文本,这一任务与 LLM 的语义理解核心能力高度匹配。

这种角色转变带来了显著的技术优势。由于 LLM 仅需按照简单的 prompt 规则进行文本变换,无需深度理解企业特定的领域知识。现成的通用大模型就可以工作,不再需要投入高昂成本进行 Fine-tuning 或构建 RAG 知识库。实施的核心工作转变为构建 NLQ 业务词典,这一任务的技术门槛远低于模型训练,普通开发人员即可胜任。

任务简化还带来了明显的成本优势。LLM 的提示词长度大幅缩减,推理过程更加轻量,单次查询的token 消耗和计算成本可降低 1-2 个数量级。NLQ 引擎基于规则实现,涉及的词汇在数千到数万量级,不需要多大算力,用普通 CPU 即可实现高并发处理,整体成本很低。

在稳定性方面,即使 LLM 在生成规范文本时出现偏差,也有两重保障:一方面,规范文本的人类可读性使用户能够及时发现并纠正问题;另一方面,NLQ 引擎会对输入进行校验,确保只有符合规范的文本才会进入后续流程。

基于规范文本的 NLQ 架构成功解决了 Text2SQL 的核心困境,实现了灵活性、准确性和复杂性三者兼得。通过 LLM 处理自然语言的多样性,确保了灵活性;通过规范文本的可确认性和后续的确定性转换,从根本上保障了准确性;同时规范文本的结构化特性为支持复杂查询提供了基础,使得企业级应用的复杂需求能够得到满足。

其实,规范文本的生成并不强制依赖 LLM。由于规范文本本身就是自然语言形式,业务人员经过简单培训后可以直接编写,此时甚至不需要 LLM,只用 NLQ 引擎解析规范文本就可以实现 Text2SQL,这就形成了成本更低的解决方案,以适应更多应用场景。

实现的考虑

架构的核心实现涉及两个关键环节:MQL 的设计与 NLQ 引擎的开发。

MQL 层的必要性与挑战

在架构中引入 MQL 层具有关键意义。作为规范文本的确定性编译目标,MQL 承担着双重使命:首先,要利用它彻底消除自然语言中可能存在的残余歧义,规范过的文本,仍然有可能存在多种合理的解释或者无法解释,还需要有种严格精确的语法来确定最终的查询意义;其次,它要通过精心设计的语法结构,将查询能力进行限制,杜绝过于随意的查询请求,但仍要保持足够的复杂度。既满足企业级复杂需求,又可以基于可控性获得准确性。MQL 需要精心设计以平衡表达力与规范性,这其中的设计逻辑与实现细节,将在下一篇文章中深入探讨。

NLQ 引擎的开发挑战

另一个关键技术挑战在于 NLQ 引擎。该引擎需要具备一定程度的语言解析能力,能够准确理解规范文本中多样的表达方式。从技术层面看,这相当于构建了一个小语言模型(Small Language Model),其开发难度也不容小觑。由于 NLQ 引擎基于规则构建,不同语种的语法规则和表达习惯完全不同,无法直接通用。例如,汉语和英语在语序、分词、句式结构等方面存在根本性差异,需要分别构建独立的解析体系。这里将先聚焦于解决汉语环境下的 NLQ 解析问题。

尽管存在这些技术挑战,但该架构通过规范文本的创新设计,在自然语言的灵活性与机器处理的确定性之间找到了平衡点。特别是通过可确认的 "规范文本" 这一中间表示,解决困扰 Text2SQL 领域的准确性问题,为其在企业级应用中的规模化落地提供了切实可行的工程路径。

( 下一篇: Text2SQL 破局技术解析之二:MQL 实现与复杂性 )